其次, 要让演员真正溶入电影, 融入角色。这就是说, 要让演员深入了解体会自己扮演的角色,要让演员找到角色的感觉。这需要严肃认真的态度和艰苦细致的工作。

“我觉得演员不论演过戏没演过戏, 必须把这些萝卜白菜搁在一个坛子里腌, 像做泡菜似的, 泡出味儿来。然后拿出来切成丝儿啊, 切成丁儿啊, 炒还是凉拌, 都对味儿。以前我是个演员, 我没办法决定大家都得这样做, 这次我能决定这样做, 我就把这些演员集中起来。而且确实, 我发现必须有这样一个‘腌制’过程。

那些演员一开始很反感穿军服, 觉得不好看。耿乐还跟副导演吵了起来。我就跟他做工作, 我说这件衣服比现在你喜欢的所有的名牌都名牌, 这是一个身份的象征, 而且也是你作为一个男孩的勇气的象征。人家为了这件衣服可以打架, 可以出人命的, 我们现在什么名牌可以出人命呢。

在汽车团, 我们切断了一切的对外联系, 要求他们天天听那个时代的歌曲, 看那个时代的报纸。那里有个游泳池, 让他们锻炼, 还请来杂技团的老师教骑自行车。现在很多孩子习惯‘打的’, 对自行车没有感觉, 而他们在自行车上可以做各种动作。等他们回来以后; 我发现味儿有了。他们甚至开始下意识地哼那个时代的曲子了。”

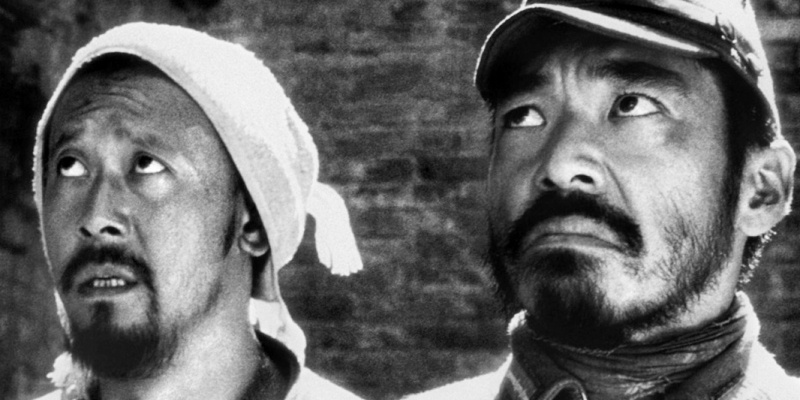

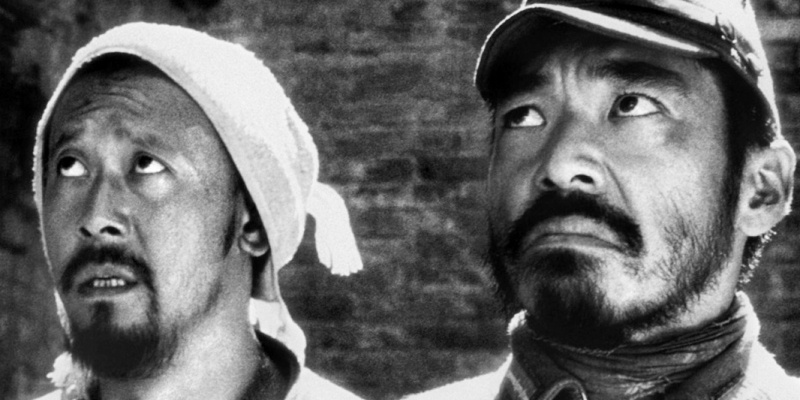

姜文这种对待演员的工作态度和风格, 在他第二部电影《鬼子来了》中表现得同样明显。姜文在一段采访中这样谈到:“‘腌制’其实就是下生活, 你比如说演一群唐山农民, 那下生活就两个目的: 一个是熟悉当地的生活习惯, 二是学当地语言。我给每个演员配个语言顾问, 教他们说唐山话,大概有了4 个月时间, 我就把他们扔那儿, 让他们住老乡家, 我对演员马大三相好的姜宏波说,你住这儿, 就给我学喂猪、做饭, 收拾农活, 什么点儿起, 什么点儿睡, 完全按唐山人的意思来。把这些人先扔这儿了, 我就到别地儿拍日本人的戏, 鬼子这组戏拍完了, 刚想松口气, 人家提醒我了, 哎那山沟里还一拨人呢! 我这才想, 可不是, 那还一拨人等我起锅呢。”

《鬼子来了》剧照

记者:“对日本人是怎么个腌法?”

姜文:“那我就更不客气了。这些日本人其实不知道抗战时他们祖宗那股操蛋劲儿。人来之前,我就跟制片主任说, 咱改改以前的臭毛病, 别又是外宾、外籍演员什么的, 不是。来了就是干活的,尤其是日本人。我说我去日本的时候, 提前半个月就给我发个日程表。我就特别纳闷, 这半个月能按个来吗? 结果我到那儿, 从开始到结束, 全按表上的计划来, 分秒都不差。所以我也算计好了, 等日本人一来, 下了飞机,连问好都免了, 一人发张纸, 半个月日程表, 然后上车、吃饭, 吃完了直接拉剧组去, 跟所有人一样, 一块吃, 吃完了睡。第二天早起, 剃头, 剃完头都运到兵营去, 上那儿军训, 稍息、立正、扛枪什么的, 什么都学。我每人发套衣服, 连兜挡布都发给他们, 全照日本鬼子那会儿做的。